【ユーザーインタビュー】児童発達支援事業所 やわらソレイユ 様

デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう? そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます!

重症心身障がい児者のための総合生活支援施設で、医療的ケア、機能訓練、入浴サービス、送迎サービスを基本として、ITツールを活用した意思疎通支援に積極的に取り組んでいる、やわらソレイユさんです。

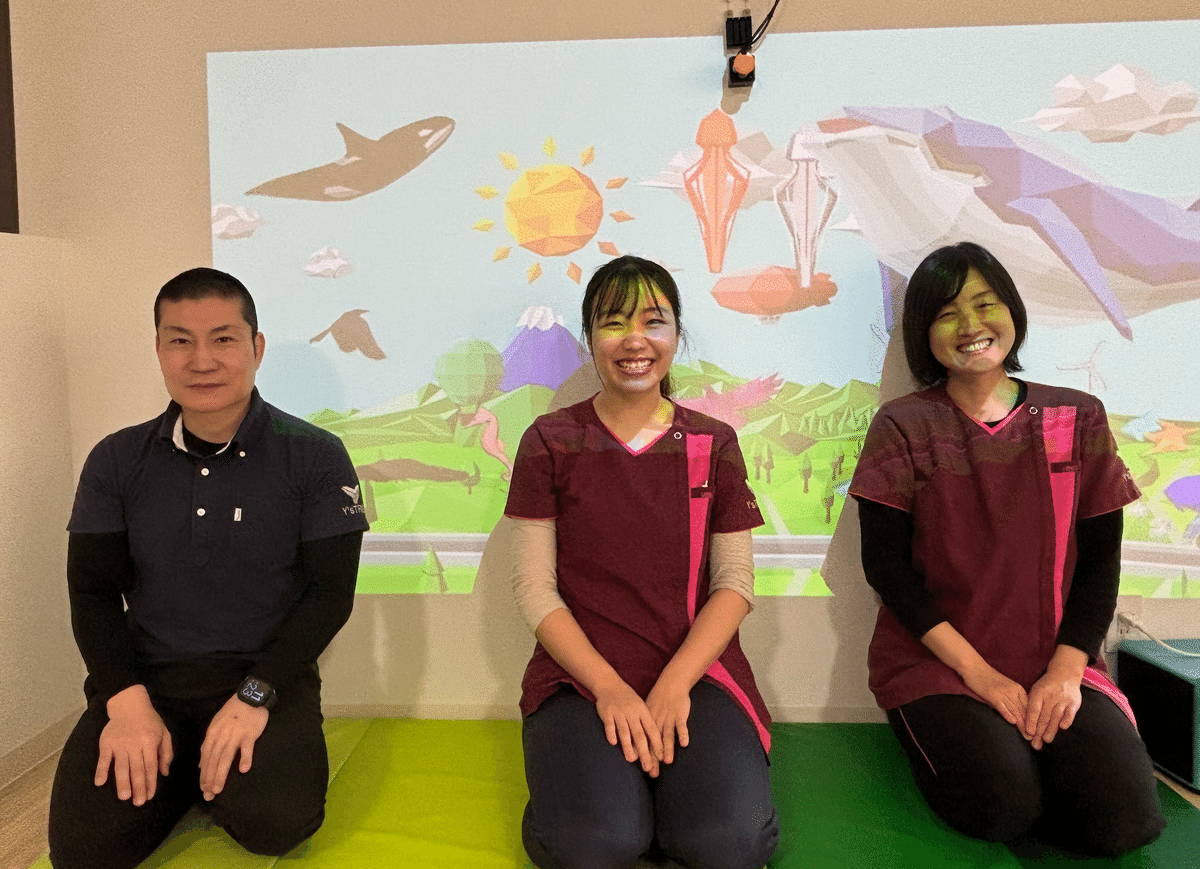

やわらグループ代表の岡本泰規さん、児童発達支援管理責任者であり看護師の岡本由美子さん、そして理学療法士の宇都宮千紗さんをお迎えし、デジリハのことを語っていただきました!

実は代表の岡本さんは言語聴覚士、医療的ケア児等コーディネーターであり、特定行政書士の一面を持っています。

岡本泰規:今年で設立10年目になります。こちらの施設では元々訪問看護ステーションをしていました。保健所から「重心のお子さんの居場所もぜひ作ってほしい」という要望から始まった施設になります。やわらソレイユのスタッフは看護師、リハビリ専門職で構成されていまして、普段のリハビリや遊びも理学療法士さんが考えて活動内容のプランを作っています。

市の中核事業所という立ち位置でもあり、病院から退院してきた方が安心して安定的に家で過ごせるよう通ってもらいつつ、環境に慣れてきたら他の事業所へ紹介するといった役割を担っています。

デジリハを導入したきっかけ

ーーデジリハを導入したきっかけを教えてください。

岡本泰規:意思決定支援が明文化されるようになり、医療的ケア児にとってもデジリハのようなデジタルツールは画期的で相性は合うと思っていて、ITツールやロボットを積極的に取り入れたく、理学療法士の宇都宮がデジリハを見つけてきてくれたんです。

宇都宮:前職は病院で理学療法士として勤務し、その後は訪問看護をしてきました。デジタル機器にはそこまで苦手意識がなかったので、ITツールを取り入れたリハビリを経験してあげたいと考えていました。医療職でも「”遊び”を取り入れたリハビリをしていかなければいけないよね」と、お話をしていて、IT×リハビリ×遊びで探していたところ、デジリハに辿り着きました。

岡本泰規:僕自身がゲームが好きで(自称ゲーマー)、デジタルを取り入れた療育・支援は絶対にしたくて、たまたま宇都宮がネットで調べてくれた一つがデジリハだったんです。

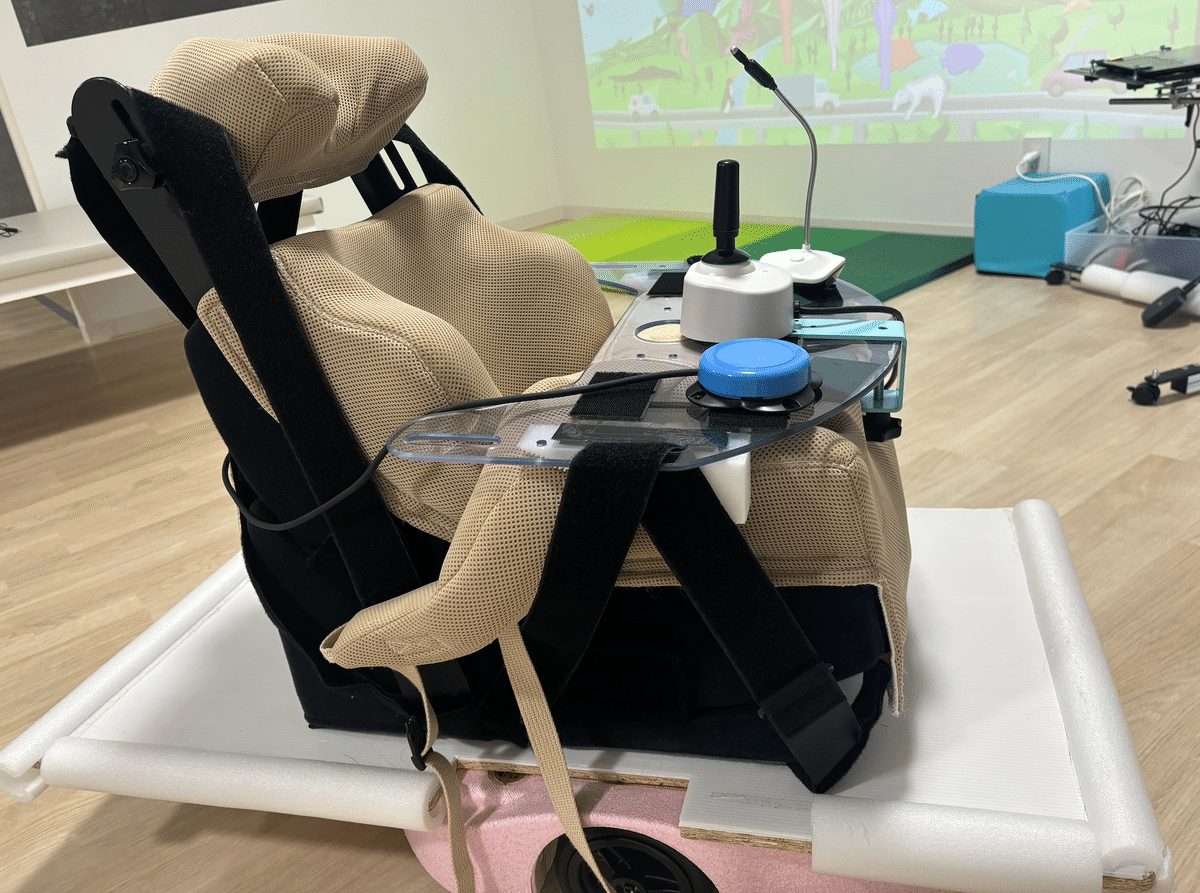

宇都宮:私自身がスイッチやオリジナルで電子機器を作るのが得意で、引っ張るスイッチやボイスレコーダーなど自作して使っています。こちらの座位保持椅子と移動支援機器は、その子に合ったスイッチと組み合わせることで、移動が難しいお子さんでも2階や3階に遊びにいくことができます。

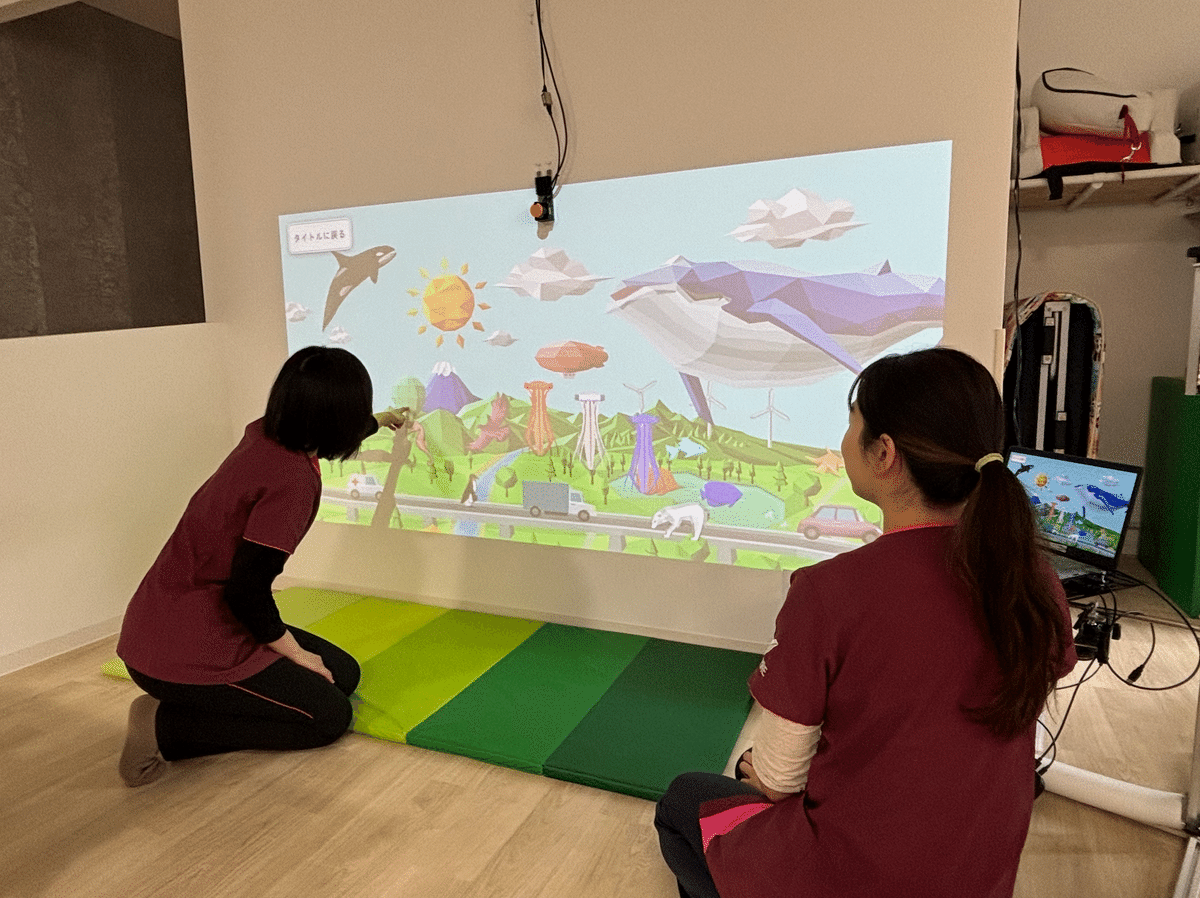

施設の改修工事の際にデジリハ専用スペースを設けて、お部屋に入るとデジリハの画面「そらの水族館」が大きく投影されています。

ーー実際にデジリハで遊ぶお子さんの様子はどうでしょうか?

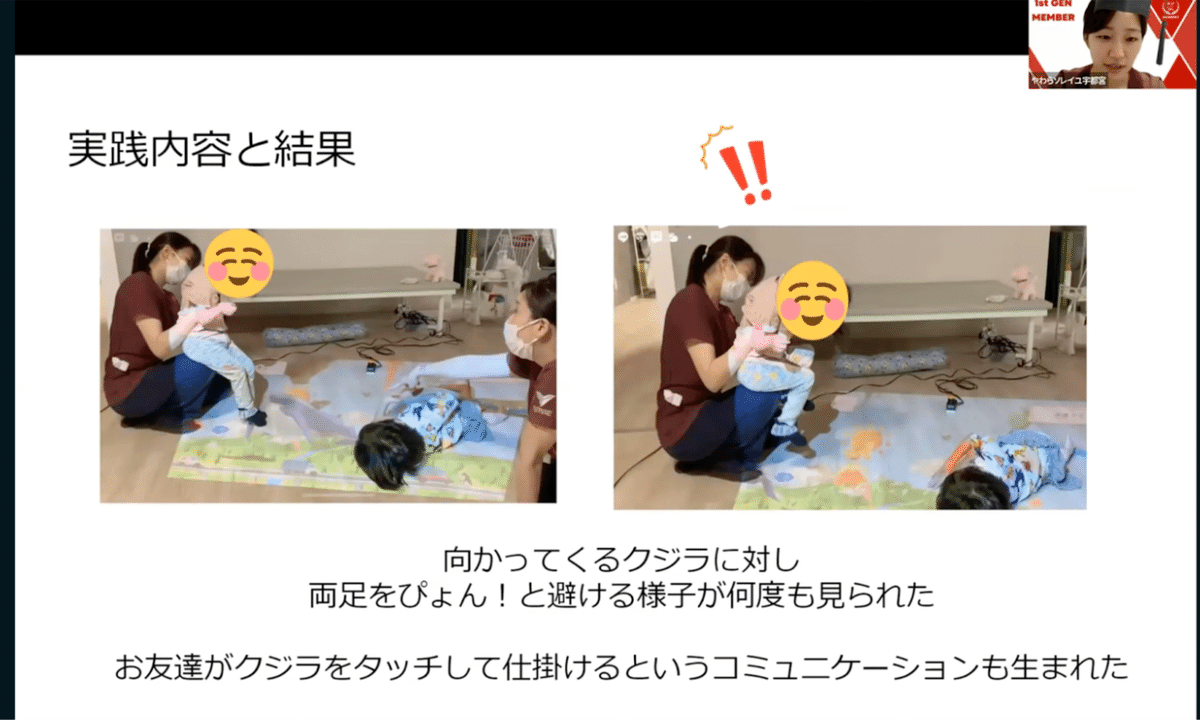

宇都宮:「そらの水族館」はタッチしたらくじらが泳ぐ、富士山が噴火するなどの動きが子どもたちにとってわかりやすいんだと思います。デジリハはこうじゃなきゃだめ、こうしなきゃいけない、不正解がないからお子さんにとって「次、あっちも触ってみようかな」という感覚になっていると思うんですよね。

「動いた!」「光った!」とちょっと驚く表情や、他の動物や生き物に手を伸ばしてみようとする動きは、お子さんの変化を知るにはいいゲームだと思っています。

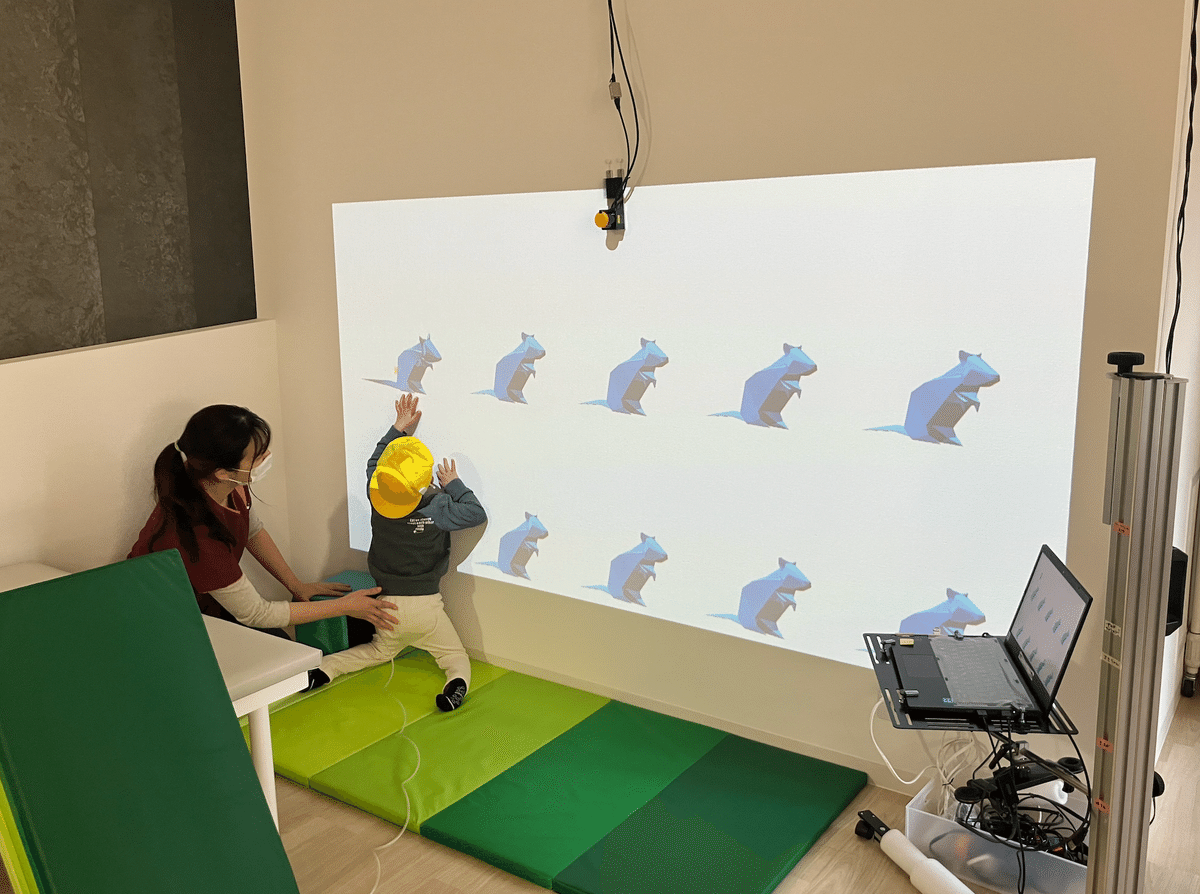

岡本由美子:年小のお子さんから高校2年生のお子さんがいて、アプリ一つひとつみても、その子が遊べる段階があるなと感じます。最初はルールをよくわかっていないけど、繰り返し繰り返し遊ぶことで、壁の中にいる動物や生き物が動くことを、頭と身体で理解しながら自ら動いていると思うんです。

デジリハでははじめは触るだけのアクションが、次第にタッチしながら数字を口ずさみはじめ、今は英語も覚え口ずさむことも。A君の成長スピードはゆっくり。だけど、1から10まで数えることは大きな成長ですし、彼にとってはデジリハの遊びがハマっていて、一つ一つが刺激になっているんだと思います。

少しずつルールが分かってきて、デジリハで遊ぶ姿をお母さんも喜んでいます。私たちも同じ気持ちで嬉しいです。

デジリハACADEMYを通じて

デジリハACADEMYに1期生に宇都宮さん、2期では現場で活躍する理学療法士の山崎さんが参加してくれました。

ーーデジリハACADEMYに参加した気づきや活かされていることは何かありますか?

宇都宮:参加されている施設さんの活用の方法や取り組みをリアルに知れて参加して良かったと思っています。最初のステップでこんな活用もあるんだ!の発見がありました。

画像や紹介できる写真がなくて伝わるか難しいのですが、ある施設さんでmoffバンドをラップの芯の先につけて、てこの原理で小さな動きでも反応させる取り組みが斬新でした。これまでmoffバンドは手首につけて遊ぶイメージが強かったのですが、先入観にとらわれない考え方が身に付くいい機会でした。

床にセンサーを設置し投影することで、

歩く度にいろいろな音や動きによるフィードバックが得られます。

デジリハを取り入れたことでの変化や成長

ーーデジリハを活用していく中で、何か変わってきたことはありますか?

岡本泰規:これまでのリハビリの支援の仕方だと、「身体をほぐす」「姿勢を整える」といった身体の変形を抑えるためのリハビリ意識になっていたんですが、デジリハで「遊びながら」になると、どういう遊びをしたら今いる時間を有意義に過ごせるか、自然と考えるようになりました。

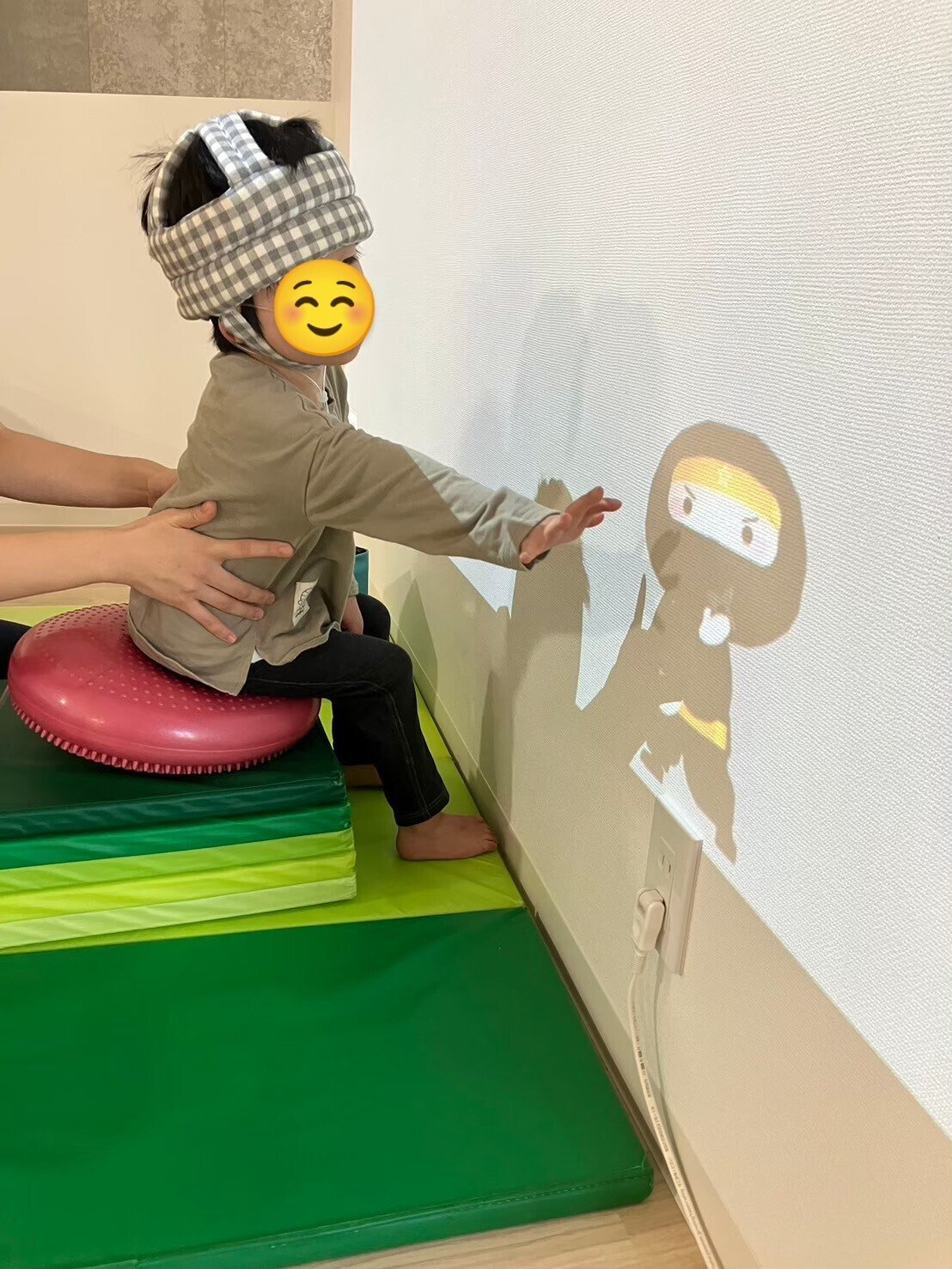

身体をケアすることに重きをおいていたんですけど、デジタルツールを通すと、手を伸ばす、足でタッチさせることもリハビリということにも気付き、リハビリに対する意識が変わったと感じます。

動きを見て触って発見して、と段階を踏んで楽しみながら取り組んでいる姿を見ると、子どもから私たち大人の意識も変えてくれているんだなって思います。私たちが提供できないことを引き出してもらってる感じがデジリハにはあるので、子どもからもデジリハからも逆に学ばせてもらっている感じでしょうか。

岡本由美子:宇都宮は特に「このお子さんにはこんな特徴ががあるから、この部分を伸ばそう」とか「この子は自然に⚪︎⚪︎ができるから、ちょっとこんな工夫を取り入れてみよう」とお子さん一人一人の持てる力をみて、プランを作ってくれています。

宇都宮:お子さんの体調もみながら遊び方を工夫していて。やっぱり、意識していることはその子が持っている力を引き出せるように支援しています。

岡本泰規:デジタルツールを使って、遊びとリハビリが両方融合できるっていうところがやはりポイントになりますよね。名前の通り(笑)。その子の障害の特性に応じた細かな設定ができて、ゲームの難易度を上げることができるのは面白いですよね。

岡本由美子:定期的に、親御さんには動画や写真で活動記録を送っています。親御さんからも、「こんなゲームもしているんですね」とポジティブな反応が増えたと思います。「すごい」「こんなこともできるんだ」とおっしゃっていただくことが多くなりました。

ーー最後にメッセージをお願いします!

岡本由美子:デジリハはフォロー体制もしっかりしていて、施設でどんな活用方法をしているかをワークショップ形式でインプットとアウトプットができる「デジリハACADEMY」も開催されるので、導入後も特に困ったことはなかったです。誰が読んでもわかりやすいマニュアルも揃っています。少しでも関心があったら、ぜひ体験してみて欲しいです。

岡本泰規:デジタルと遊びを融合させたリハビリは一度体験してみて欲しい。僕らの施設では、積極的にデジリハ見学も行っています。「どんな感じで使われているのか」「子どもたちの遊んでいる姿をみてみたい」「直接お話しを聞いてみたい」などがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。ぜひ関西にデジリハを一緒に広げていきましょう!

やわらソレイユさんへのデジリハ見学も受け付けています。ご希望の方はこちらのフォームよりお問い合わせください!

やわらソレイユ:https://yawara.life/soleil/

更新日:2025年3月21日

記事一覧に戻る